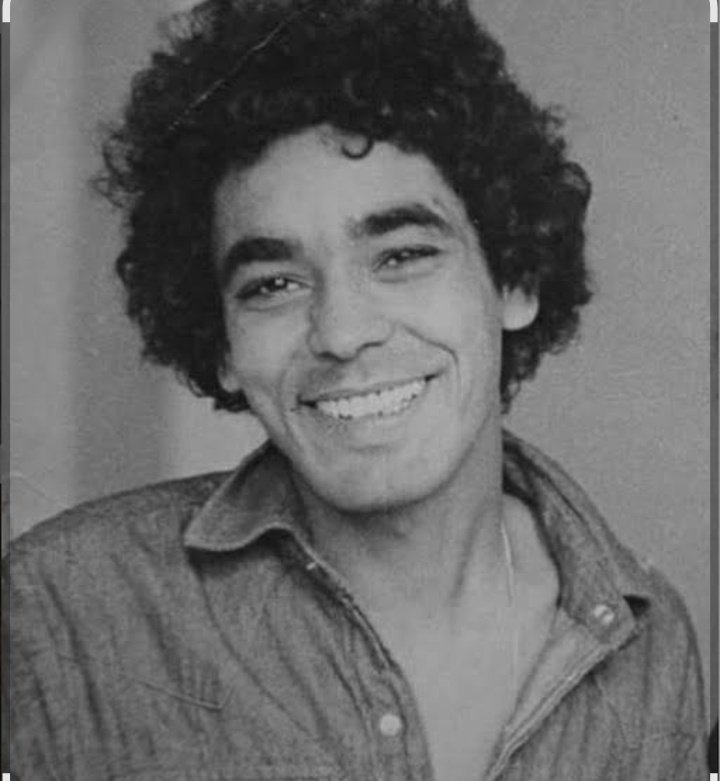

في عيد ميلاده الـ71، يبدو منير كما عهدناهُ دائمًا: ابن الجنوب البار الذي لم تُغيرهُ أضواء المدينة، وصوت الأرض الشامخة التي لا تتبدد. في زمنٍ الإيقاع السريع حيث لا شيء يبقى ثابتاً، بقيَ هو الدليل الثابت على أن الفن الحقيقي لا يزول مهما تغيرت الأحداث والظروف المحيطة، بل يبقى جزء من وجدان الناس، مثل النيل نفسه، لا يُرى مصدره لكنه لا يتوقف عن الجريان.

طفولة

في قرية منشية النوبة بأسوان، التي ابتلعها السد العالي وغرقت في مياه النيل، وُلد صبي نحيل الجسد أسمر البشرة، كان يستمع لهدير الماء كأنهُ أغنية طويلة. لم يكن يدري يوماً ما أن تلك الأرض التي فقدها مبكرًا ستصبح فيما بعد البذرة الأولى لفنان عبقري ، وأن الحنين سيتحوّل إلى رسالة العمر.

من سكون القرية

منير لم يأتِ من الأبراج العاجية، بل من الأزقة التي تشبهه. حين انتقل إلى القاهرة، لم يسعَ ليكون “نجمًا” بقدر ما أراد أن يظل صادقًا. حمل قريته الصغيرة على كتفيه، وغنّى لها وسط ضجيج المدينة التي لا تشبهه. في زمنٍ كان الصوت فيه يُقاس بالبريق والسطوع، جاء صوته خشناً صادقاً لا يخضع لميزان السوق ولا للذوق العام.

من “الليلة يا سمرا” إلى “حدوتة مصرية”

غنّى للنوبة لكن دون أن يختبئ داخل حدودها. كان يدرك أن “الهوية” لا تعني الانغلاق، بل أن تُعيد تعريف الوطن بطريقتك الخاصة. لذلك كان يمرّر رسائل الانتماء من خلف الميكروفون، دون شعار أو ادعاء. في كل مرة يغني فيها “الليلة يا سمرا” أو “حدوتة مصرية”، كان يعيد رسم خريطة شعورية جديدة لمصر التي تمتد من النوبة حتى الإسكندرية.

ذاكرة بعرض النيل

لم يكن منير مجرد مطرب، بل ذاكرة تمشي على المسرح. يرفع ذراعيه كما لو كان يضم النيل كله، يبتسم كطفل فقد شيئًا ثمينًا وعاد يجده في عيون الناس.

لم يكن يسعى إلى العرش، لكنه صار ملكًا لأن الجمهور اختاره رمزًا لتلك البساطة العميقة، التي لا تُشبه إلا نفسها هكذا بات منير في قلوب الجمهور، أيقونة فنية ظهرت من القرية البسيطة إلى مجون العاصمة.